使用教材

-

全国70ヵ所に教室を構えるプログラミング&STEM教育スクール「STEMON」を運営している株式会社ヴィリングが教材を提供。

-

一般的なプリント学習による知識重視型の学習ではなく、ものづくりを通じて学ぶ創造型の学習スタイル。

-

放課後等デイサービスや特別支援学校などでのモニター使用で得た知見を基に、発達障碍児の特性に合わせて開発した教材です。

STEM教育とは

Science(科学)Technology(技術)Engineering(工学)Mathematics(数学)の総称で、その頭文字を並べたもの。

アメリカなどの教育先進国では、国策で幼少期のSTEM教育を推し進めています。

どのように学ぶの??

知識を詰め込んだり、反復させるだけの学習とは異なり、

主体的につくることを中心にしたレッスン

-

5~7min

5~7min

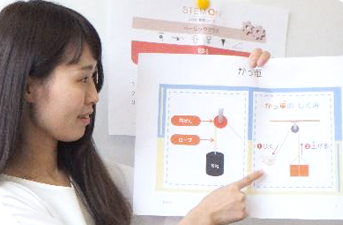

知識を学ぶ

まずは講師から

新しい知識を学びます -

-

15~25min

15~25min

つくる

課題に沿って試行錯誤しながら制作をします。

-

-

5~10min

5~10min

試す

ゲームやプレゼンをして、仕組みを理解します

-

-

5~10min

5~10min

片付け

作った制作物を分解して、ブロックをかたづけます。

どのように学ぶの??

日常生活には学びがいっぱい! STEM-BOXで学ふことでたくさん気づくことができます。

たくさんの活用事例を知りアイデアが増えることで、知識を活用する力が育まれます。

-

てこの原理

ベーシックレッスンno.10

-

プログラミング「おいかけっこ」

ベーシックレッスンno.9

-

一番強い図形「三角形」

ベーシックレッスンno.4

-

振り子理論

ベーシックレッスンno.3

-

力の伝達「歯車」

ベーシックレッスンno.14

-

プログラミング

「えらんでたべちゃおう」ベーシックレッスンno.15

-

重心

ベーシックレッスンno.6

なぜ、いま、これから、プログラミングなの??

-

2017年3月に発表された新学習指導要領にて、小学校でのプログラミング教育必修化が定められました。

一部の人達だけに必要なスキルだったプログラミングが、これからの情報化社会の拡大に伴い多くの人たちに必要な一般スキルとなっていきます。

そのための準備として、プログラミングの基礎の考え方や仕組みを理解しておくことはとても重要です。

-

例えば、アスペルガーの特性の一つとして、「例外」や「曖昧なこと」を受け入れることが困難というものがあります。

プログラミングの規則に「例外」や「曖昧なこと」はありません。

それが発達障害児にとって居心地がよく、没頭して大人も考えつかないような独創的なプログラムを作り上げた事例もあります。

プログラミングは、発達障碍児にとって人生を切り拓くための武器となりうるツールです。

-

日本より多〈の発達障害者を抱えると言われるアメリカ。(日本が100人に1人とすると、アメリカは68人に1人)

IT産業の中心地ラリコンバレーでは、自閉症やアスペルガーを抱えるプログラマーがコミュニティを形成し、自分たちの才能をより発揮できる環境作りを進めています。

シリコンバレーを支えているのはこういった発達障害プログラマーと言われ、日本以上に市民権を得ているのです。

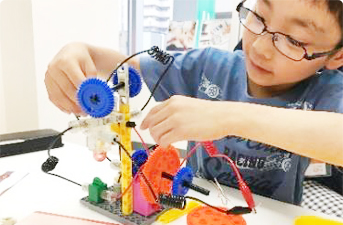

学びの風景

つくることで学ぶ学習スタイルです。

つくるために考え、つくったものを体験して深く理解します。